Literatur:

Acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2020): Biodiversität und Management von Agrarlandschaften – Umfassendes Handeln ist jetzt wichtig. Halle (Saale). Download unter www.leopoldina.org (letzter Zugriff: 11.12.2022).

BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2017): Agrar-Report 2017. Biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft. Download unter www.bfn.de (letzter Zugriff: 11.12.2022).

BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2015): Artenschutz-Report 2015. Tiere und Pflanzen in Deutschland. Download unter www.bfn.de (letzter Zugriff: 11.12.2022).

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschatft) (2022a): Den Wandel gestalten, Zusammenfassung zum GAP-Strategieplan 2023-2027, www.bmel.de (letzter Zugriff: 10.12.2022).

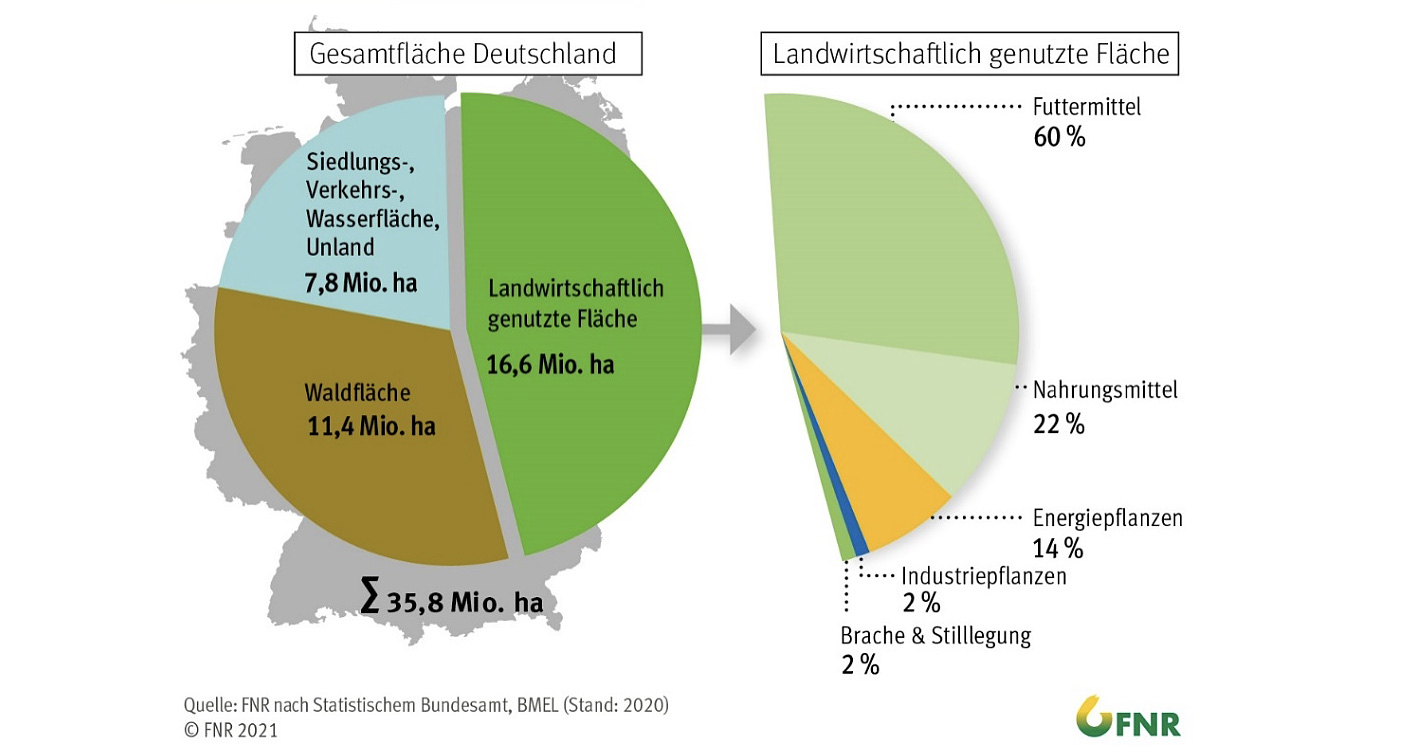

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) (2022b): Versorgungsbilanz Getreide 2021/2022, www.bmel-statistik.de (letzter Zugriff: 08.12.2022)

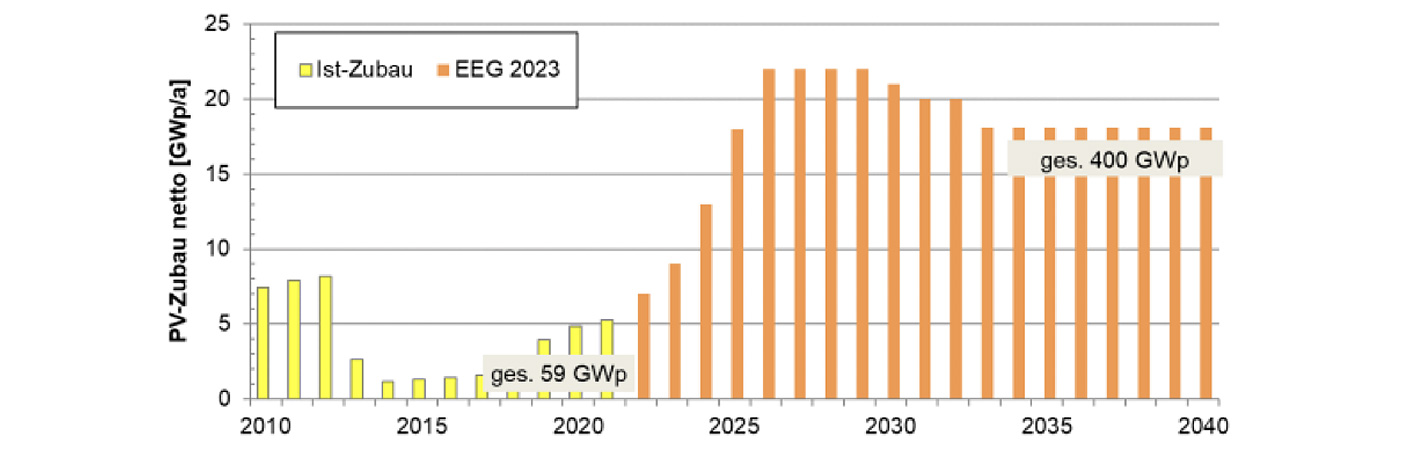

BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) (2022): Eckpunktepapier für den Ausbau der Photovoltaik auf Freiflächenanlagen im Einklang mit landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz, www.bmwk.de, 10.02.2022 (Letzter Zugriff: 10.12.2022)

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) (2021): Rechenschaftsbericht 2021 der Bundesregierung zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Download unter www.bmuv.de (letzter Zugriff: 11.12.2022)

DIN (Deutsches Institut für Normung e.V. (2021): Agri Photovoltaik-Anlagen – Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung, Mai 2021, www.beuth.de (Letzter Zugriff: 15.12.2022)

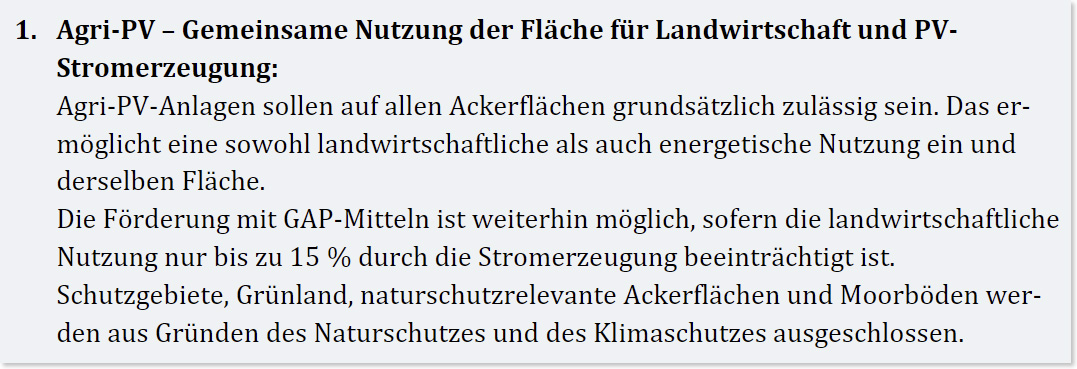

FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) (2021): Flächennutzung in Deutschland 2020, mediathek.fnr.de (Letzter Zugriff: 10.12.2022)

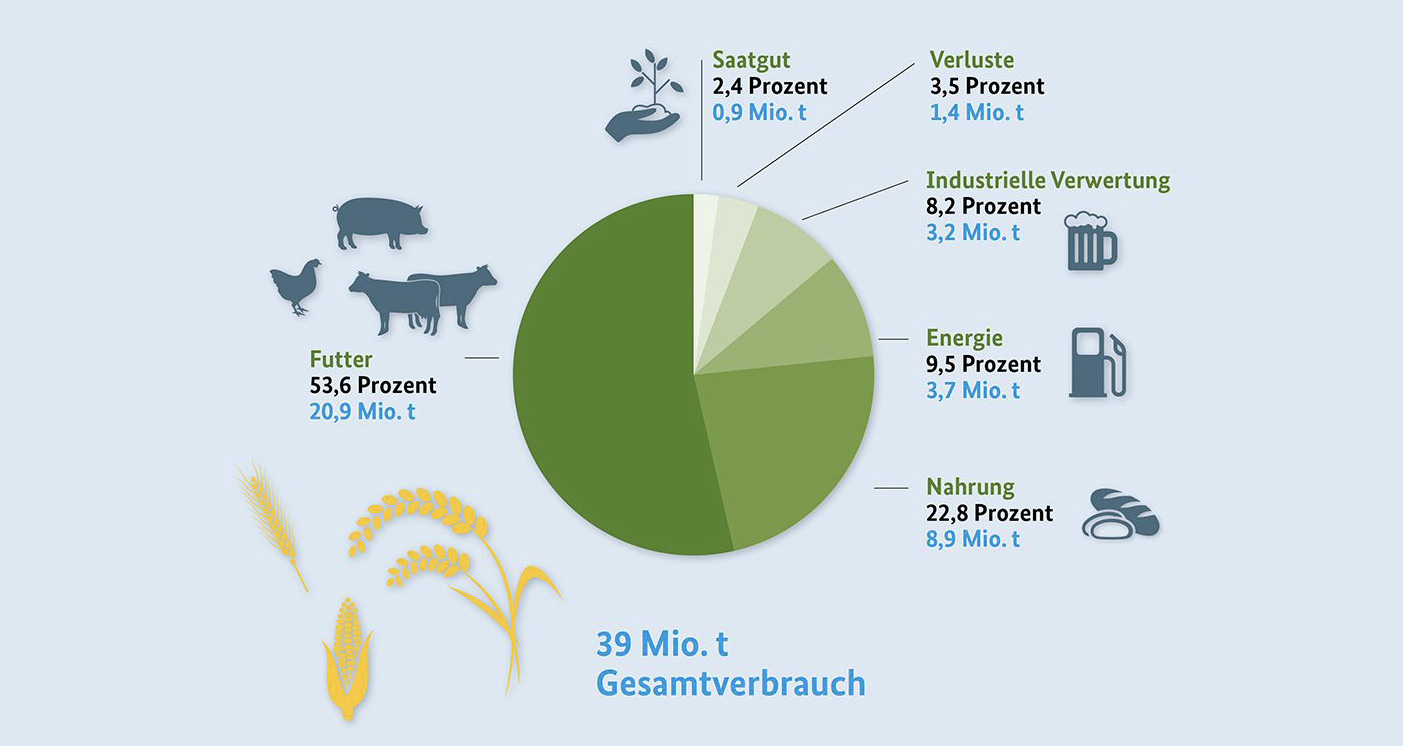

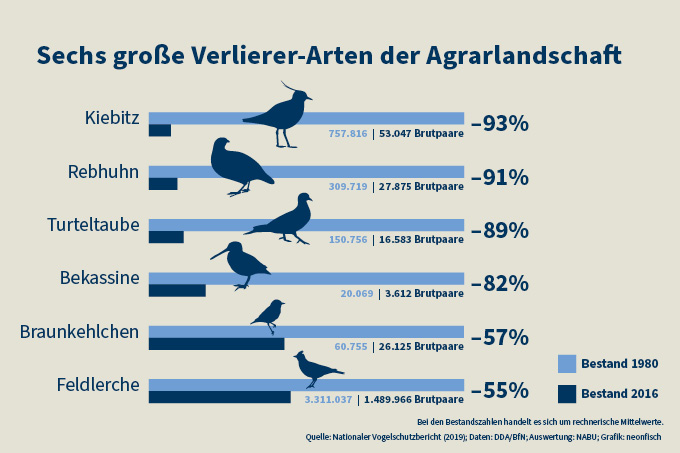

Gerlach, B., R. Dröschmeister, T. Langgemach, K. Borkenhagen, M. Busch, M. Hauswirth, T. Heinicke, J. Kamp, J. Karthäuser, C. König, N. Markones, N. Prior, S. Trautmann, J. Wahl & C. Sudfeldt (2019): Vögel in Deutschland – Übersichten zur Bestandssituation. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.

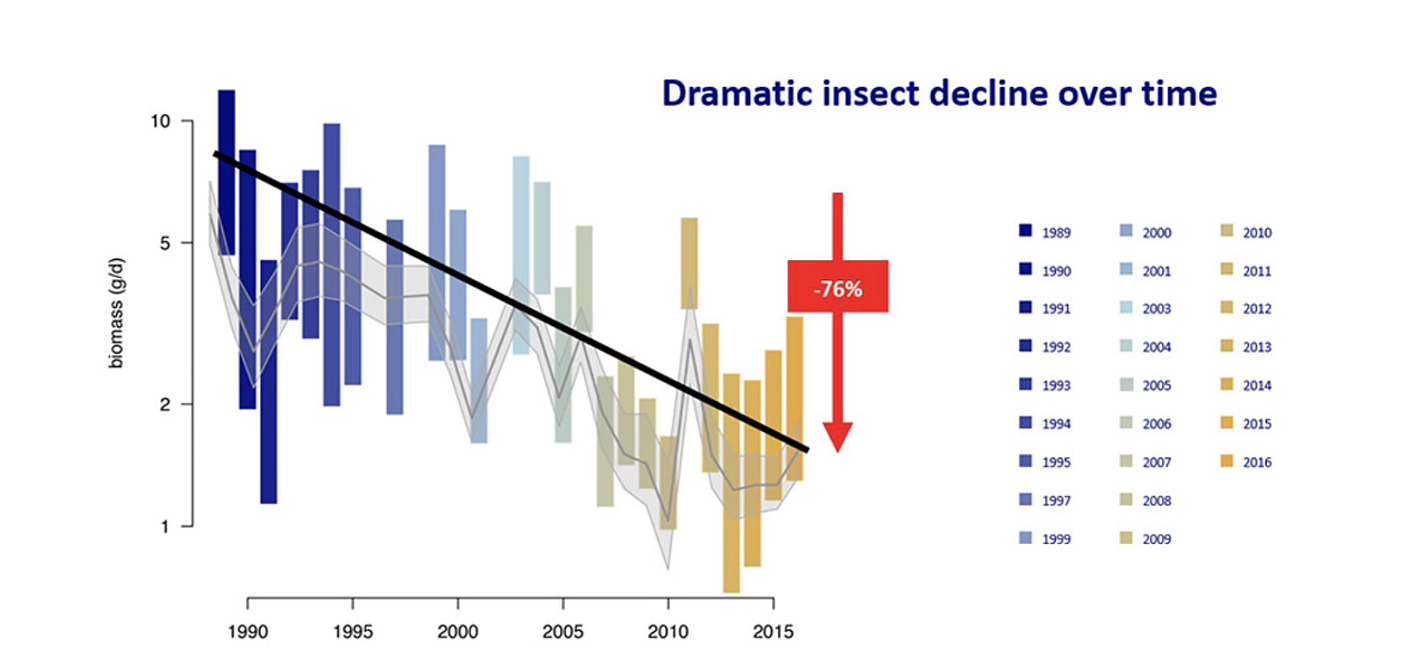

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E. et al. 2017. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE, 12, e0185809

Lwk Nds (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) (2022): Die neue GAP ab 2023 - eine ökonomische Optimierung der Anträge wird wichtiger, 28.11.2022 (letzter Zugriff: 10.12.2022)

NABU (Naturschutzbund): Vögel verschwinden auf Wiesen und Feldern. NABU-Vogelexperte zur Lage der Vogelwelt in Deutschland. www.nabu.de (letzter Zugriff: 11.12.2022).

UBA (Umweltbundesamt) (2019): Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung. Download unter www.umweltbundesamt.de (letzter Zugriff: 11.12.2022).

UBA (Umweltbundesamt) (2021): Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen. www.umweltbundesamt.de (letzter Zugriff: 08.11.2022).

Taube, F. (2022): Interview in den Kieler Nachrichten, Das Land, die Umweltpolitik und der Zorn von Agrar-Professor Friedhelm Taube, www.kn-online.de (letzter Zugriff, 10.12.2022).

Trommsdorf, M. et. al (2022): Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende, Ein Leitfaden für Deutschland, April 2022, www.ise.fraunhofer.de (Letzter Zugriff: 15.12.2022)

Wirth, H. (2022): Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, www.ise.fraunhofer.de (letzter Zugriff: 15.12.2022)

EU Kommission (2020): Fragen und Antworten: EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben, ec.europa.eu (letzter Zugriff: 11.01.2023)